|

佃仲通りを北上

有楽町線月島駅の先の佃大橋を過ぎると、西仲通りが佃仲通りに改称し、もんじゃ焼き店はなくなり、普通の下町風景に激変するのが不思議である。 |

|

佃小橋  |

|

佃小橋

此の場所には、江戸時代後期寛政拾年(1798年)徳川幕府より建立を許された大幟の柱・抱が、埋設されておりますのて立入ったリ掘り起こしたりしないで下さい。 |

|

佃島 大川端リバーシティ21

住吉神社のすぐ後ろに高層マンション群が聳え立つ。 |

|

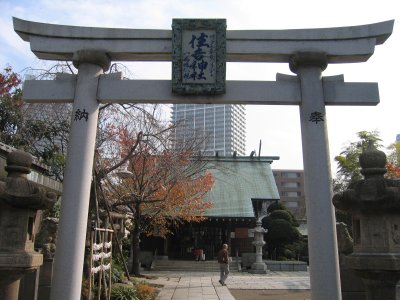

佃島 住吉神社

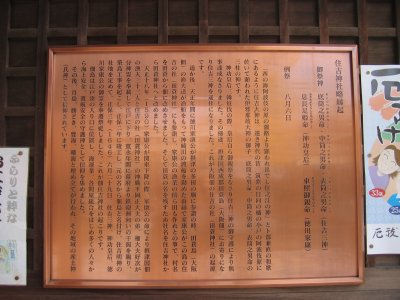

佃島の漁民が創建し、3年毎の例大祭は「佃島の祭倒れ」と昔から有名である。

天正十八年(1590)徳川家康公が関東下降の際、家康公の命により摂津国佃の漁夫三十三人と住吉の社(田蓑神社)の神職平岡正大夫の弟、権大夫好次が分神霊を奉載して江戸に下リ、寛永年間に幕府より鉄砲洲向いの干潟を賜り、築島工事を起こし、正保二年に竣工し、元の名から佃島と名付け、住吉明神の社地を定めて、正保三年(1646)六月二十九月、住吉三神、神功皇后、徳川家康公の御霊を奉遷祭祀ました。 |

|

佃島 住吉神社  |

|

佃島 住吉神社 住吉神社の水盤舎・陶製扁額

住吉神社は江戸初期に、摂津国西成郡(大阪市)佃村の漁民が江戸に移住した後、正保三年(一六四六)に現在地に創建された佃島の鎮守です。 |

|

佃島 住吉神社 陶製扁額

正面鳥居の上にある扁額は、珍しい陶製で、白地に呉須で額字や雲文を染付けています。明治十五年(一八八二)六月に制作され、額字の筆者は有桶川官職仁親王です。 |

|

佃島 住吉神社 水盤舎

水盤舎は 欅材のの切妻造、瓦葺きの建物です。明治二年(一八六九)に再建され、同四十四年に改築されました。水盤舎の欄間は、明治二年再建時のものを使ったと推定されています。欄間の正面には石川島の灯台と佃の渡し、側面には帆をはった回船や網をうつ小舟、背面には磯の景色、また内側にも潮干狩など、佃島の風景が彫られています。石造の水盤には「天保十二年(一八四一)白子組」と見え、木綿問屋組合が寄進したものです。 |

|

佃島 住吉神社 伝 東洲斎写楽終焉地

写楽自身が誰なのか謎であり、複数の人間であるとの説もあるのに、終焉の地が分かっているのが面白い。 |

|

佃島 住吉神社 鰹塚  |

|

佃島 住吉神社

この大鳥居の左側で、佃大橋の傍に佃渡しの碑がある。 |

|

佃島渡船跡  |

|

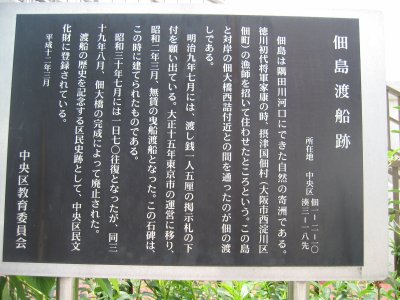

佃島渡船跡

佃島は隅田川河口にできた自然の寄洲である。徳川初代将軍家康の時、摂津国佃村(大阪市西淀川区佃町)の漁師を招いて住わせたところという。この島と対岸の佃大橋西詰付近との間を通ったのが佃の渡しである。昭和39年の佃大橋の完或によって廃止された。 |

|

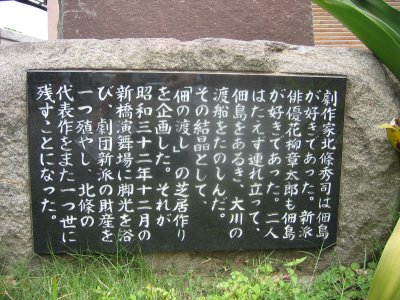

北条秀司 句碑

佃島渡船跡の碑の近くにある。 |

|

北条秀司 句碑  |

|

石川島 灯台

石川島の灯台は1866年(慶応2年)、石川島人足寄場奉行清水純時が、隅田河口や品川沖航行の船舶のため、油絞りの資金を割き、人足の手で寄場南端に常夜灯を築かせたもので六角二層の堂々たる灯台であった。この完成を最も喜んだのは近在漁師であった。 |

|

佃島由来、江戸時代末期の佃島・石川島

石川島人足寄場は、鬼平犯科帳で有名な火盗改めの長谷川平蔵の建言で作られた。ここにあったとは知らなかった。 |

|

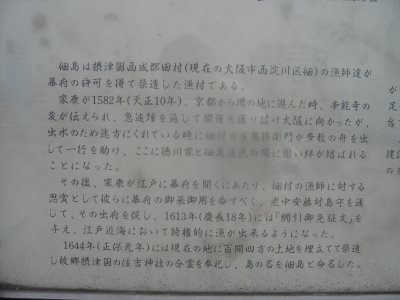

佃島由来

家康は天正10年(1582年)、本能寺の変が伝えられ、間道を通り抜け大坂に向かったが、出水のため途方にくれている時に佃村の庄屋が多数の船を出して一行を助けた。その後家康が江戸に幕府を開くにあたり、漁師に村する恩賞として彼らに幕府の御菜御用を命じるべくその出府を促し、江戸近海において特権的に漁が出来るようになった。正保元年(1644年)には現在の地に百間四方の土地を埋立てて築造し、故郷摂津国の住吉神社の分霊を奉祀し、島の名を佃島と命名した。 |

|

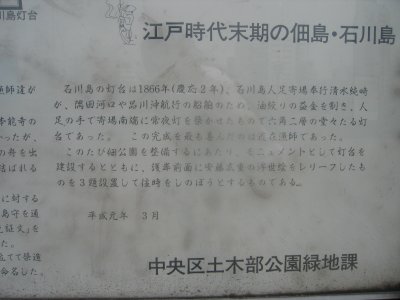

江戸時代末期の佃島・石川島

石川島の灯台は慶応2年(1866年)、石川島人足寄場奉行清水純崎が、隅田河口や品川沖航行の船舶のため 油絞りの益金を割き、人足の手で寄場南端に常夜灯を築かせたもので六角二層の堂々たる灯台であった。 この完成を最も喜んだのは近在の漁師であった。 |

|

石川島灯台 周辺案内図

中央の赤印が現在地で、その左の白い線が佃大橋である。 |

|

石川島灯台前を遡る水上バス  |

|

隅田川テラスを歩き、中央大橋へ  |

|

佃島 大川端リバーシティ21

中央大橋際の階段を上り右折、大川端リバーシティ21の中を歩き、相生橋に向う。 |

|

佃島 大川端リバーシティ21  |